自動車業界を先導するポルシェは、常に革新的な技術と価値観をもって新車を世に送り出してきました。

しかし、その未来を切り拓く歩みは、自らのルーツにしっかりと軸足を置いてこそ成り立つものです。ポルシェにとって、その“揺るぎない軸足”こそがクラシックポルシェといえるでしょう。

2017年、ポルシェはドイツ本社ツッフェンハウゼン工場で100万台目となる911がラインオフした際、「過去50年以上にわたり生産した911のうち70%以上が現存している※」と発表しました。

※(ポルシェニュースルーム「Porsche milestone: One-millionth 911 rolls off the production line」2017年5月11日リリース)

この奇跡ともいえる事実を支えるのが、世界中のポルシェ クラシック パートナー、そして現場で日々車と向き合うテクニシャンやパーツスペシャリストたちです。

EBIグループ のポルシェセンター青山 世田谷認定中古車センター(以下、世田谷)が、日本で初めてクラシックパートナーに認定されて、今年で10年。

今回、EBI DIGITAL STUDIOは、日本におけるクラシックビジネスの最前線で歴史を紡いできた3名のポルシェエキスパートたちと共に、この10年の軌跡を振り返りたいと思います。

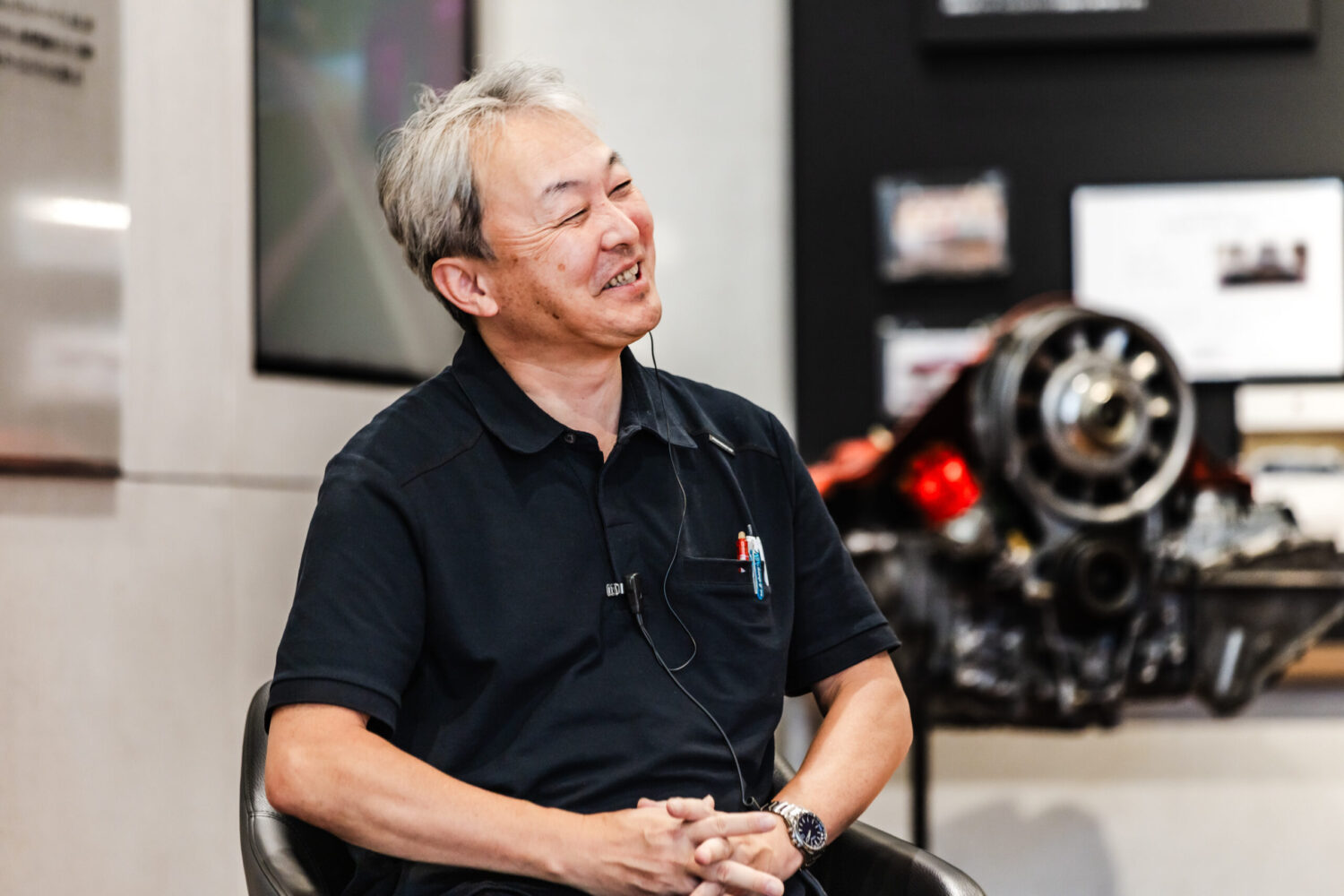

統括部長 ポルシェクラシック営業責任者

日産ディーゼル工業、千葉のディーラーを経て、2000年よりEBIグループにてポルシェの新車販売に関わる。2023年からは世田谷でクラシックを含む販売部門の統括を担っている。

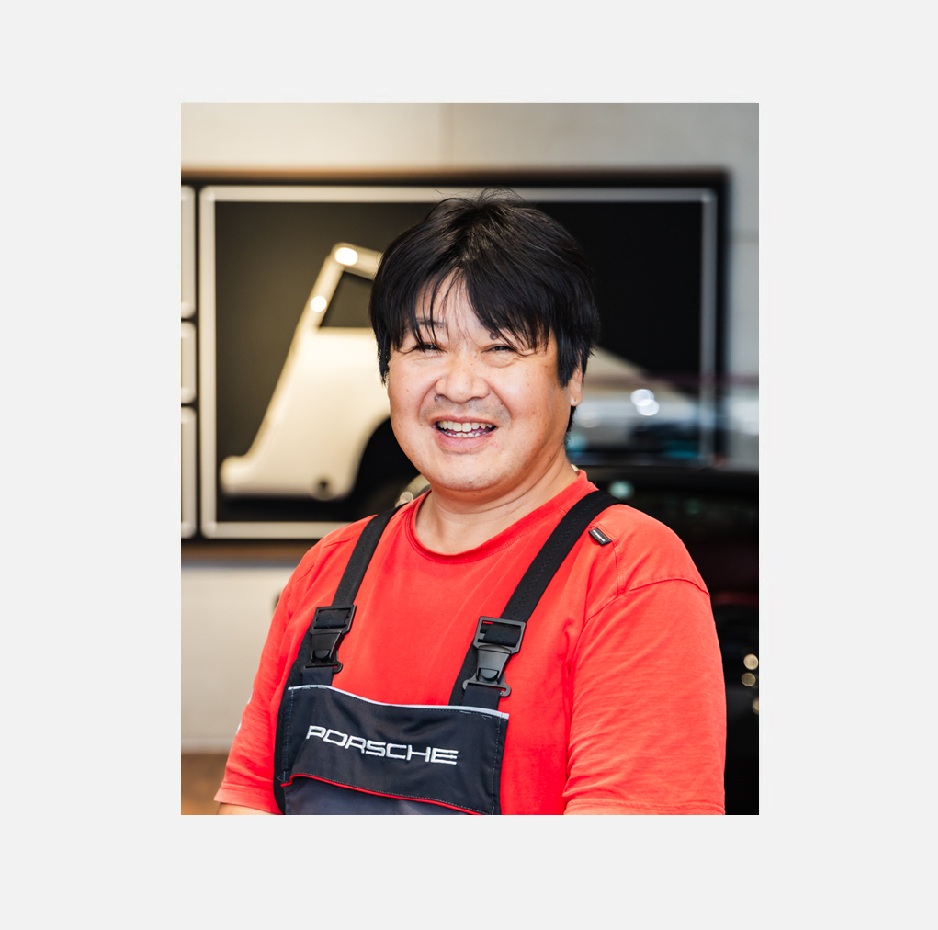

ZPT Level Gold テクニシャン

日産プリンスを経て、1990年よりミツワ自動車へ入社。以降、ポルシェのメカニックを35年にわたり担当。ドイツ本社に招聘され、若手への技術指導を行うほどのスキルを誇る。

クラシックアドバイザー課

1995年に国産ディーラーから、ミツワ自動車へ転職。以降、パーツスペシャリストとして現行モデルからクラシックまで、あらゆる年代のポルシェの部品を取り扱う。

ポルシェ クラシック パートナーとは

ポルシェAGに認定された、クラシックポルシェの販売、修理・整備点検、レストアを担うポルシェセンター。ドイツ本社が認める認定技術者のほか、約8万種類を超える純正パーツの知識をもつ部品販売コンサルタント、クラシックポルシェを専門とする認定サービスアドバイザーが在席する。日本では2025年11月時点で4店舗のみが認定されている。

「クラシックカー」が区分けされた2015年

2015年にクラシックパートナー制度がスタートした当時、まだ日本においては今ほどクラシックポルシェの市場が明確に確立されていなかったと3人は口を揃えます。中でも、1990年からポルシェの整備に携わってきた菊池剛(以下、菊池)は違和感さえ覚えたようです。

「例えば1989年から1994年まで販売していた964は、これまでで私が一番整備してきた車両です。2015年時点でクラシックに分類されても、新車の頃からずっと接してきた車なので、自分にとっては“クラシック”という認識があまりなかったんですよね」(菊池)

それでも、世田谷がクラシックパートナーとしての認定を受けたことは、EBIグループにとって非常に大きな転換点となりました。

新車モデルや年式が新しい中古車販売との明確な区分けをしたことで、クラシックポルシェの販売・整備、双方において部門ができ、専任者がつきました。さらにメカニックの技術継承が体系化され、正規部品約8万点の供給体制が整い、より多くのオーナーの期待に応えられるようになったのです。

「そもそも部品供給の背景には、ポルシェがかつて零細メーカーゆえに、構造を極めてシンプルに機械的な仕組みに整え、改善と熟成を繰り返してきた歴史があります。空冷時代はドアなどはずっと同じものを使用していて、ホイールベースは変えないなど、変える必要のないものは変えずにきた。共通部品が多いので、昔から補修部品を比較的用意しやすい環境にあったのです」(平林裕昭 以下、平林)

ポルシェの純正パーツにおける“特殊性”

ともすれば、“消耗品”である部品は、他社ブランドでは車両の生産中止に伴い、廃盤となりがちです。しかしポルシェは、“ポルシェの部品がなければ、本物のポルシェの走りはできない”という考えのもと、純正パーツを重視してきました。

純正パーツ製造を請け負ってきたサプライヤー各社は、ポルシェが求める高い品質に応え続けてきました。だからこそ、純正パーツはその部品本体だけでなく、生産するサプライヤーにもスポットライトが当たるのは自明の理でした。

例えば有名なところでは、1965年に911S用に開発された「幸運のホイール」Fuchsfelge®を生みだしたフックスホイール社や、長い間911ターボの心臓部であるタービンを製造してきたKKK社などが挙げられます。

しかし何十年にもわたって同じサプライヤーで製造を続けることは不可能なもの。社会情勢・経済状況によっては、当然サプライヤーを変えざるを得なくなります。

そうなると、同じ役割を担う部品でも年式やモデルによってサプライヤーが異なるため、一部分の純正パーツだけでも、関連する知識は細やかかつ、膨大です。そんな知識と経験を備え、オーナーのリクエストに応えているのが、田中大輔(以下、田中)のようなパーツスペシャリストです。

しかし田中はその知識の深さゆえに、近年の品質には思うところもあるようです。

「空冷エンジンの部品なんてそれ自体が精密機械のようにつくられてきました。ただ、ドイツ本国が動いているとはいえ、伝統的な工房でも職人の数は減少し、正規品といえど小ロットコスト高の課題を打破できずに質が落ちてきています。もう少しどうにかならないかと、本国とのカンファレンスでもお伝えしているので期待したいですね」(田中)

部品同様に、ポルシェは“本来の整備方法”を学ばなければメンテナンスできません。クラシックパートナー制度を設けた背景には、純正パーツを正しい手順で扱う技術者を育てる狙いもあります。そこで菊地は、10年前にドイツ本国へと飛び立ち、かつて車両開発に関わったレジェンダリーなメカニックたちに直接指導を受け、その技術をゼロから新たに学び直しました。

「既に引退されている87歳の大先輩を、トレーニング期間中だけ家から連れ出してきたんですから驚きです。そしていざ指導を受けると、“マニュアル通りに直すな!”、“コツがあるんだ!”と、決して教科書通りではない、手と感覚、そして経験が直すんだと改めて学びました。やはり“伝説”の生の声は違いますね」(菊池)

エキスパートたちが惚れ込んだ一台

編集部はちょっとした好奇心で、それぞれ一番好きなポルシェを尋ねてみました。30年以上も毎日、ポルシェと向き合ってきたエキスパートたちがどの車両を挙げるのか気になったのです。

「待ってました」と言わんばかりに口を開いたのが、平林。「やはり特別感があるのは、最初期の911」だと話します。

「ポルシェ社がまったくの新設計でつくろうとした最初期の911ナローに乗ると、レースから技術を移転した様子が非常に色濃く感じられます。極めてシンプルな構造で、排気量も小さいのに、とんがった走り。車内空間も作り込まれていて、広く、実用的です」(平林)

「僕はその次のモデルの930型、Gモデルですね。電子制御やパワーステアリングも何もついていない、シンプルな空冷ポルシェで、最も“ポルシェっぽさ”を感じます」(菊池)

最後に、しばらく右上を見上げていた田中が、すっと前を見据えて話し始めました。

「80年代後半の、3.2リッター5速マニュアルになった911カレラがいいですね。速さじゃないんですよ。菊地さんの言うように、エンジンパワーがありつつピュアに近い930型が最もポルシェならではの面白いドライブ・フィーリングを感じられると思います。うーん、どうしても911を選んじゃいますね」(田中)

田中の逡巡に、すかさず菊池が「今ほど量産していない時代だから、一台一台手が凝っていて、つくりがいいんですよね。工業製品のいい時代の車」とフォロー。そこに平林が笑いながら、茶々をいれます。

「だから潰れそうになったわけで(笑) 通常は目に触れないフレーム部の溶接痕を隠すために削って平にするとか、構造上必要のないことにこだわって、1台あたりに手間をかけすぎてしまった…。でも、良くも悪くも、そのこだわりを感じられる、最後の911シリーズだから魅力的なんでしょうね」(平林)

各々が惚れた一台を伸びやかに語る様子に、歴代の車を見てきたエキスパートたちならではの強い想いが感じられました。

クラシックパートナーとしての責務

改めてこの10年間での変化を伺ったところ、「お客さまの層がかなり変わった」と話す平林に、2人も同意するかのように小さく頷きます。かつて、クラシックカーは“一部の愛好家の趣味”という印象が強く、現行モデルを好むオーナーとは一線を画していたようです。

「本当にごく一部の好きな方たちが趣味で乗っていただけなので、“不当”と感じるほどに車両の相場が安かったんです。しかし、この10年でクラシックカーのコミュニティができ、個人によるSNSでの発信も増えたことで見直され、適正もしくはそれ以上にまで価値が向上しました」(平林)

そして今、長年ポルシェクラシックカーを愛してきたお客さまに加え、新たにクラシックカーを求める方が増えているといいます。

お客さまの思惑はそれぞれですが、お話を伺っていると、マカン エレクトリックやタイカンといった電気自動車での快進撃に注目が集まる中、改めて「ポルシェの職人技が見える車の乗り心地を感じたい」という声が出ているようです。そんな“先祖返り”のように、クラシックポルシェを求める方が多く、世田谷の需要も高まっています。

しかし熟年ファンと新規ファン、どちらのお客さまにおいてもクラシックポルシェに注ぐ「愛情と熱量は大きい」と3人は揃って断言。だからこそ「我々も受け止める覚悟と備えをしなければいけない」と菊池は話します。

お客さまの想いを受け止め、応える覚悟

クラシックカーは新車とは異なる文化を抱えています。メンテナンスの頻度についてはさることながら、“用途”に至っては新車よりも色彩豊かです。

「見た目を求める方もいれば、走りを重視される方、車に乗るのは車検時のみであとはひたすら自宅で車を眺めている、なんて方も。いずれの方も、高額な修理費をかけてでも維持していきたいという強い想いがあるからこそ、私も整備にしっかり時間をかけて応えたい。整備時はいつも、自分の車だと思って丁寧に接しています」(菊池)

このようにクラシックカーはお客さまの数だけ、車両への想い、求めるものによって“用途”が存在します。そのため、菊池は近い未来を見据えながら一台一台に合わせた修理方法を自らの手と感覚、経験を駆使して見つけ、提案しているのです。

だからこそ、菊池に厚い信望を寄せるオーナーも多く、「菊池さんが辞めるときは、自分がポルシェを降りるとき」と漏らすお客さまも多いのだとか。

「おそらく、こういう方もいるでしょう」と前置きして、平林が、お客さまが古い愛車に注ぐ、濃い“感情”の正体を明かしました。

「ポルシェは“自分のものだけではない”、という考えをお持ちの方もいらっしゃいます。ご高齢の方で、車を運転する時間が減っても、“次世代に引き継いでもらうため”に整備される方がいらっしゃいます。おそらく、ご自身のためだけであれば、ここまで情熱をかけることはないのでしょう」(平林)

この平林の言葉には、自身の実感が込められています。というのも、数十年も前に平林が念願の911ナローを盛岡で見つけて、自身のパートナーとして受け入れを決めた際、大先輩から「ポルシェはオーナーよりも長生きする。君は一時的に預かっているにすぎない」と釘を刺されたそうです。

お客さま全員が同じ考えをお持ちというわけではありません。しかし、世代を超えて受け継がれてきたポルシェを、生半可な覚悟では預かることはできない、と3人は口を揃えます。それはポルシェ本国からクラシックパートナーとして認定された、世田谷の責務なのです。

クラシックポルシェの“走り味”も伝えていきたい

また、10年目に入った今年、クラシックポルシェのハード面だけでなく、“ソフト面”の魅力を伝えていかなければいけないと意識させられたことがあったそうです。

話が遡ること1年前、世田谷に1本の電話がありました。電話口の女性は、亡き夫が“妻の自分よりも”慈しんでいたという愛車964を「自分の手で運転したいので、運転方法を教えてほしい」と相談されたそうです。

「そもそも免許を持っていない自分が運転できるのだろうか」という女性の不安に対して、平林は「もちろん、できますとも」とお答えしました。その車を引き継ごうとする女性の強い覚悟を感じ取った彼は、女性と「MT免許を取っていただければ、運転のコツを伝授します」と約束を交わしたのです。

それから約1年が経ったある日、同じ女性がMT免許証を手に、世田谷を訪れたそうです。平林は約束通り、運転練習のファーストステップとして「アクセルを踏まずにクラッチだけで発進する練習」を女性にレクチャーし、改めて実地訓練の約束をしました。

「お客さまは、旦那さまが特別な思いをもって運転されていたポルシェの世界を知りたかったのだと感じました。そして今回の件で、私たちは果たしてポルシェの伝統的な走りや楽しみ方を、本当にすべての方にしっかりとお伝えできているのだろうかと反省したんです。それはクラシック、現行モデルかかわらず、ポルシェに携わる者として務めと言えるでしょう」(平林)

クラシックカーは、単なる移動手段や趣味という枠を超え、人と人を結び、世代を超えて受け継がれる「文化」です。今回の座談会で、改めてポルシェのクラシックパートナー制度は、人々の想いを受け継ぎ、未来へと伝えていく大切な仕組みなのだと改めて実感いたしました。

引き続き後編では、クラシックパートナーとしてこれから向かうべき先、「本物のプロフェッショナル」とは何かなどについて、触れていきたいと思います。ぜひ楽しみにお待ちください。

Words:Yuki Kobayashi / Tatsuhiko Kanno

Photographs:Shizuka Sherry