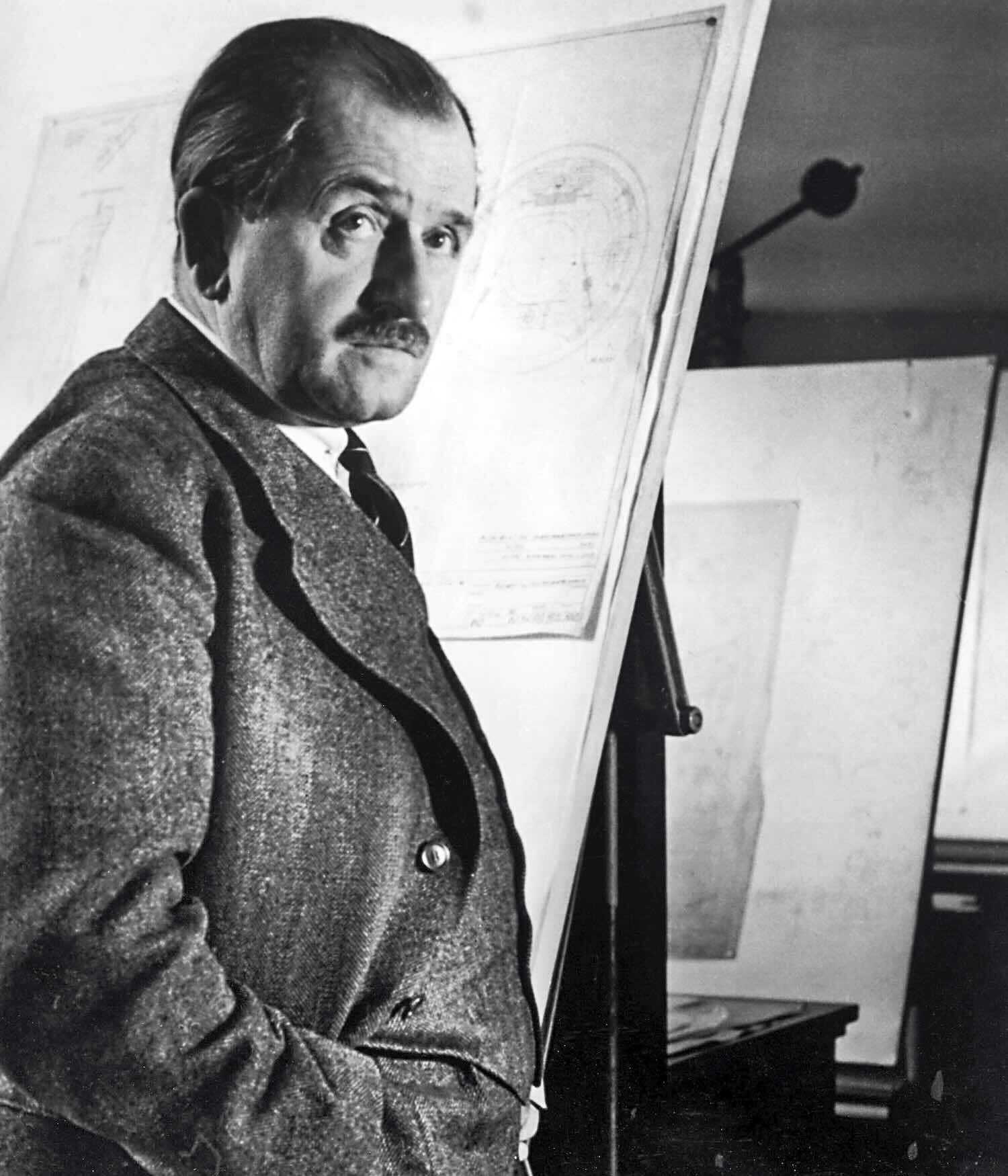

ポルシェと聞いて思い浮かぶのは、サーキットを疾走する姿。数々のモータースポーツで証明されてきたその高い運動性能に、「速度の美」を見出す方も多いでしょう。自動車の可能性を信じて技術的な高みを目指し、今日のポルシェ像を築き上げたのは他の誰でもない、創始者であるフェルディナント・ポルシェ、通称ポルシェ博士です。

自動車設計者であるポルシェ博士が活躍した1900年代初頭は、西ヨーロッパにおいて自動車工業が成立した時期でした。自動車産業の黎明期にもかかわらず、ポルシェ博士が残した数々の功績は、現代の自動車製造のさまざまな側面に受け継がれている点は驚きです。

本記事ではポルシェ博士がどのように工学者として、「ポルシェ」と現代まで受け継がれるフィロソフィーを築き上げていったのか、歴史を通じて読み解いていきたいと思います。

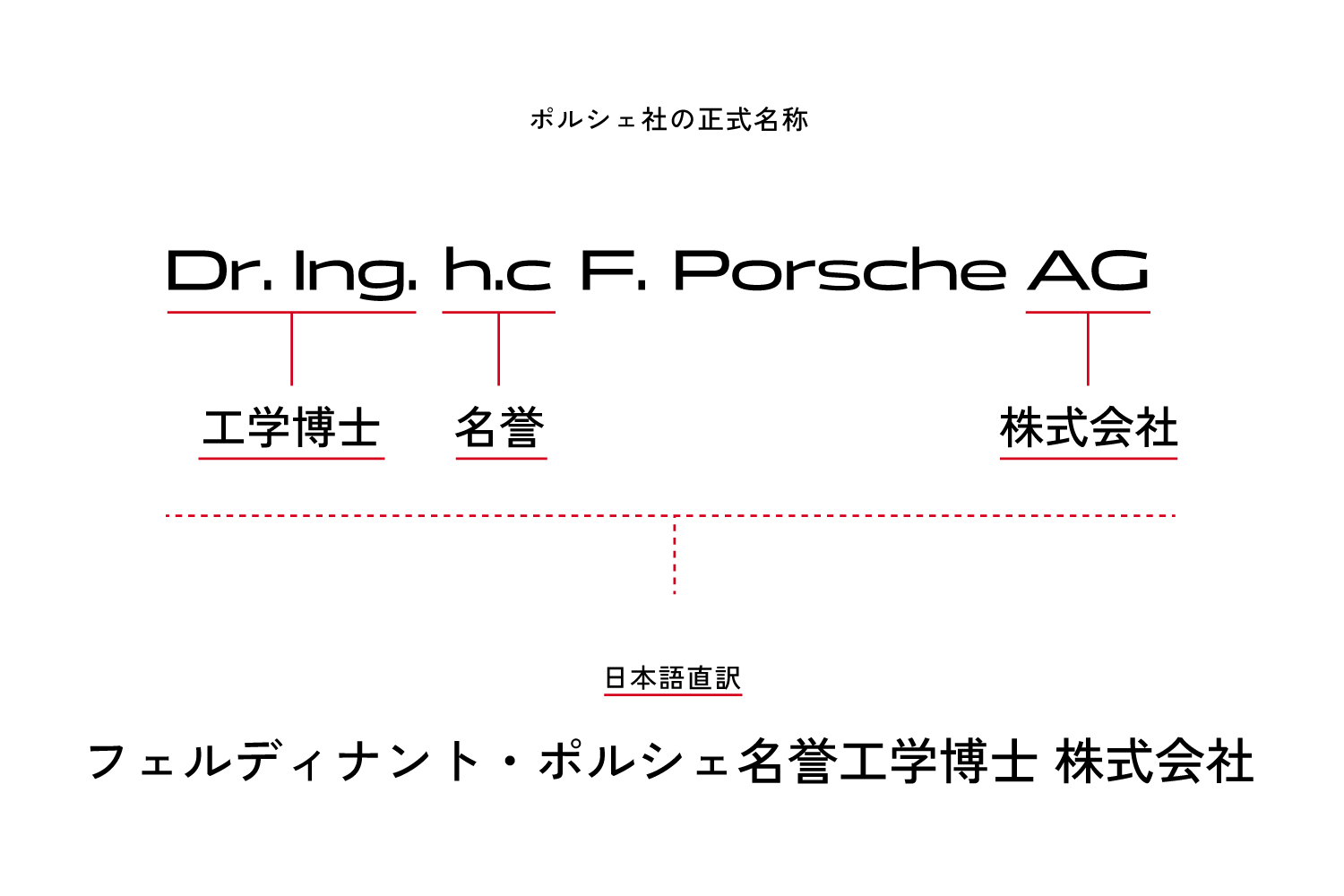

ご存じの方も多いと思いますが、ポルシェ社の正式名称は「Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG」です。それぞれ日本語に置き換えると、「Dr.Ing」は工学博士、「h.c」は名誉、「AG」は株式会社を意味するので、直訳すると、「フェルディナント・ポルシェ名誉工学博士 株式会社」となります。

つまり、現代においても創始者の名前と称号が、そのまま社名に使われているのです。その事実は、ポルシェという企業体が常に創始者へオマージュを捧げ、絶え間なく“工学=エンジニアリング” に挑み続けるという、偉大なミッションへのステートメントとして受け取ることができるでしょう。

ポルシェディーラーである EBI GROUP としても、現代のポルシェの礎がいかにして築かれてきたのかを改めて振り返る良い機会だと思い、本記事を執筆しております。

電気自動車修理をきっかけに

自動車業界へ

1875年、ポルシェ博士はオーストリア・ハンガリー帝国のベーメン王国マッフェルスドルフ(現・チェコ共和国)で、ブリキ職人の三男として生まれました。その生家は現在もチェコに現存しています。ポルシェを愛する全ての人たちにとって、「聖地」であると言っても過言ではないでしょう。

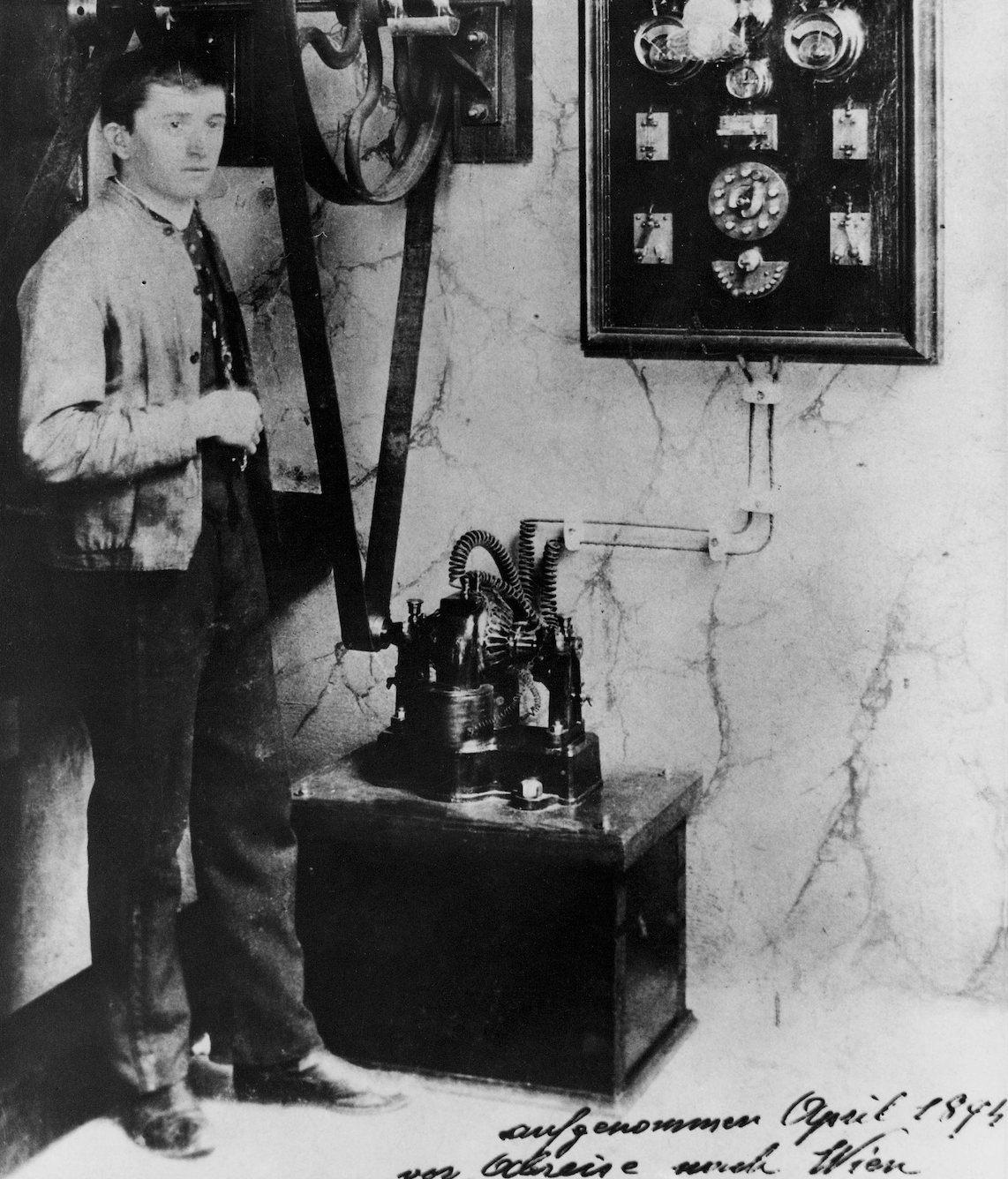

若き日のフェルディナントは、厳格なブリキ職人である父親が課す過酷な労働の合間をみては、屋根裏に隠れて独学で電気実験をしていました。母親はその強い好奇心を理解し、黙認していたようです。

まだ村では、有力者ギンツカイ家が経営する絨毯工場にしか電気が通っていなかった時代。フェルディナントが村で初めて個人の家、自宅に電灯を灯したことで、息子の電気にかける情熱を認めていなかった父親もさすがに驚いたようです。

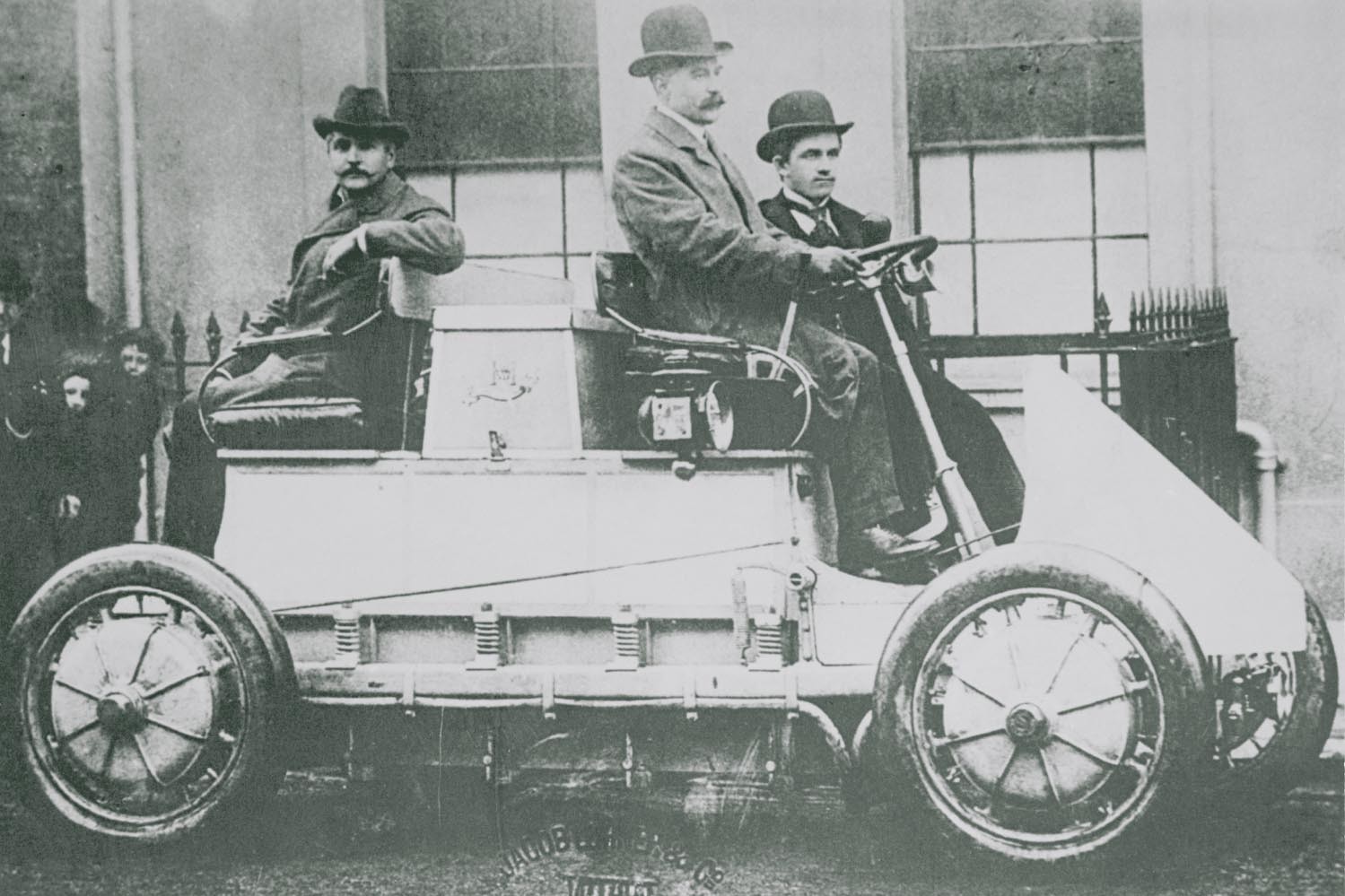

この件をきっかけにギンツカイ家の紹介を受け、フェルディナントは電機メーカーに就職するためにウィーンへと移ります。そしてフェルディナントは、23歳で馬車製造会社であり、電気自動車開発を手掛けていたヤコブ・ローナー社に転職します。

一説によると、電気自動車の修理を依頼され、修理を見事やってのけたフェルディナントを見て、ローナー社が引き抜いたのだとか。この運命の出会いによって、ポルシェ博士と自動車とが深い縁でつながれたように思われます。

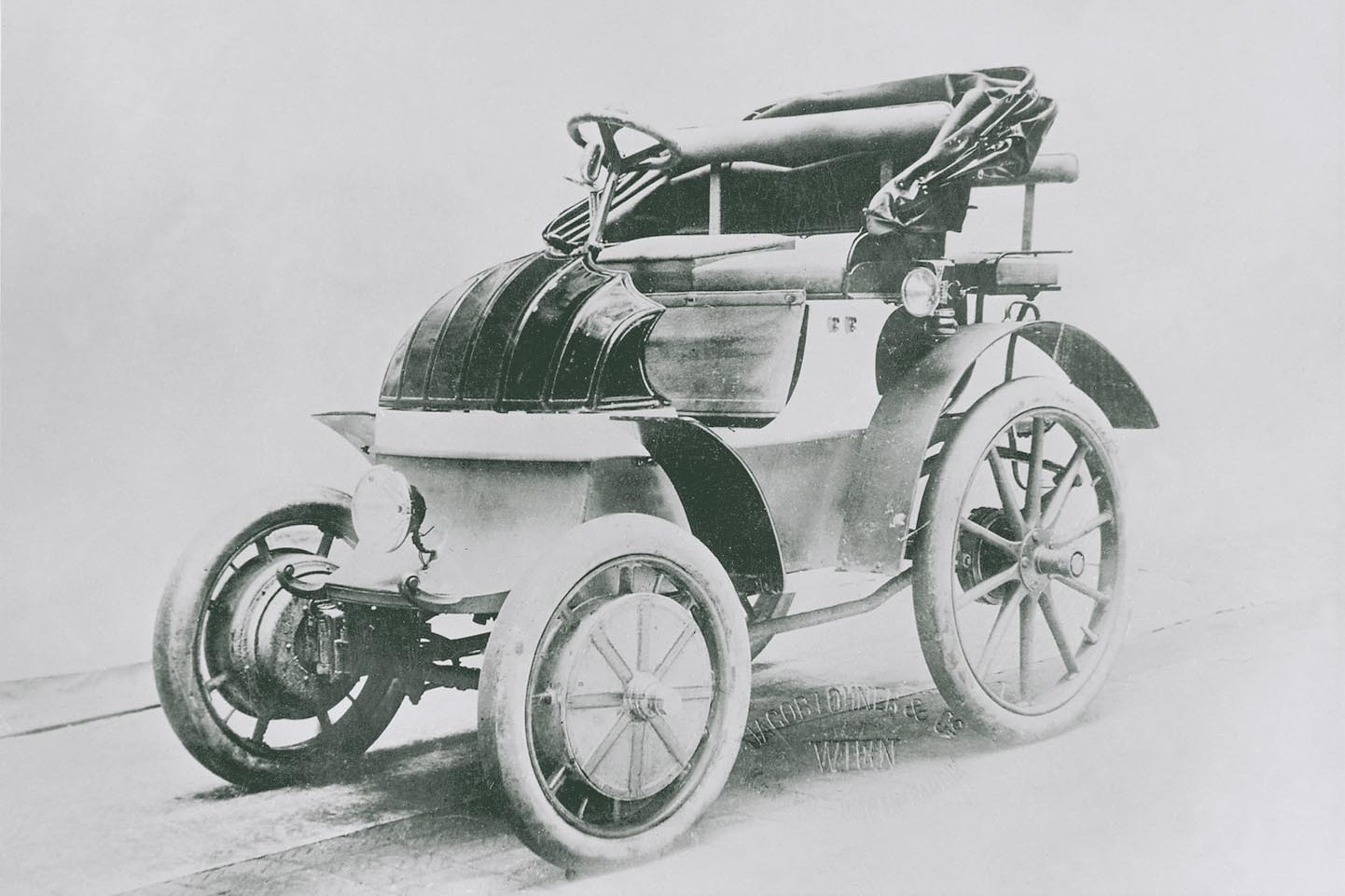

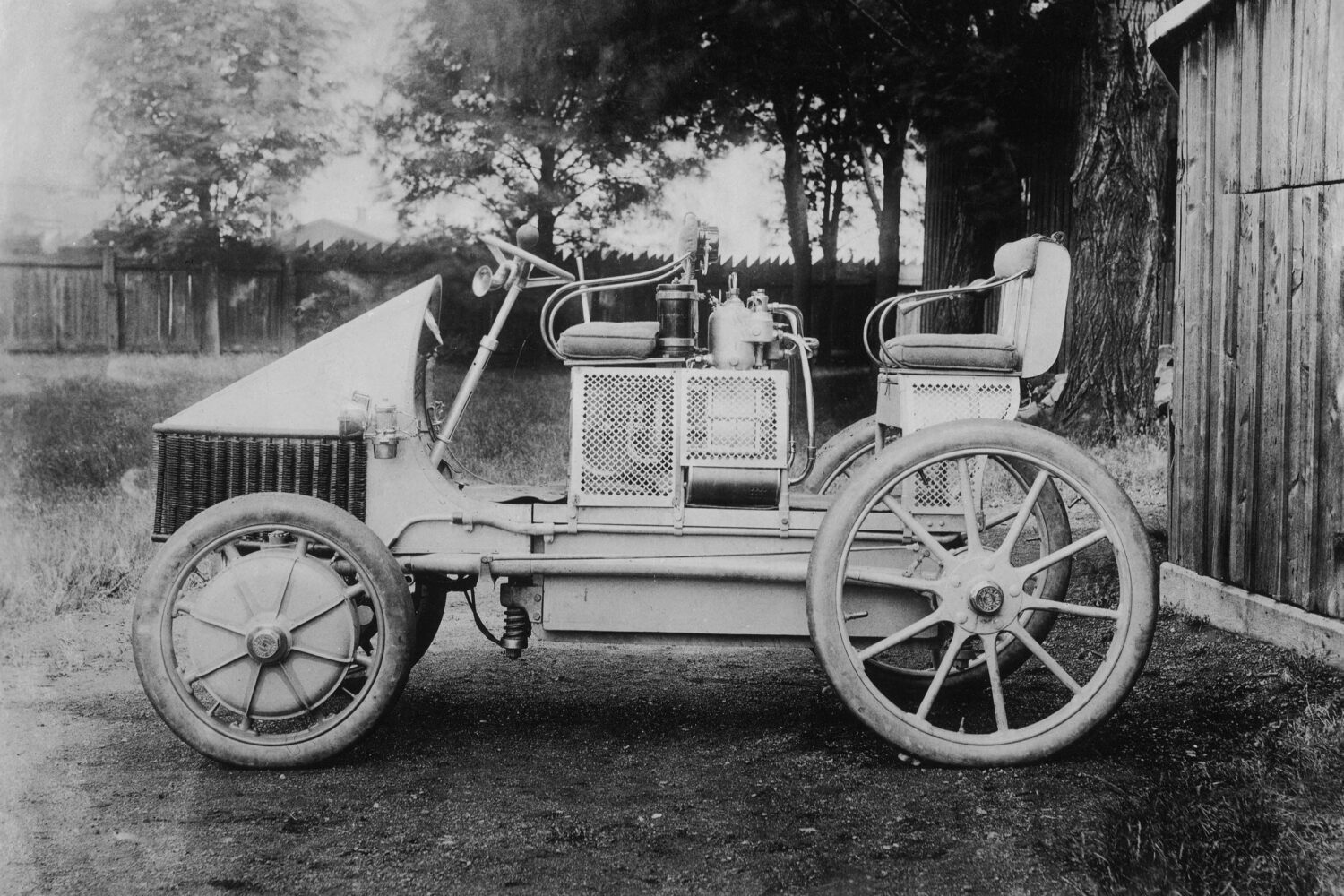

その後、ヤコブ・ローナー社をはじめとして、アウストロ・ダイムラー社などの会社を渡り歩いたポルシェ博士は、後世の自動車工業に影響を与える車両や技術を数多く生み出していきました。1900年のパリ万博では、インホイールモーターで駆動する画期的な電気自動車〈ローナー・ポルシェ〉を出品し、世界を驚かせました。

さらにほどなくして、走行可能な世界初のフルハイブリッド車〈ローナー・ポルシェ“Semper Vivus”〉の開発が成功します。

博士は新車両を開発しては、各地で開催されているレースに参戦し、時には自らハンドルを握ってテスト走行をしていました。当時のドイツは、まだ一部の資産家しか持たない自動車に厳しい規制を敷いており、1910年になっても公道での最高走行速度は25km/hに制限されていました。

技術的な挑戦を求めた博士が、レースに関心を寄せたのも自然な流れだと推察できます。しかしどの会社も、経営陣がモータースポーツにかかる多額な開発資金を出し渋ったため、結局博士は会社を離れざるを得なかったのです。自動車業界では注目された存在ではあったものの、博士自身はあくまでも会社員であり、雇われた身にすぎなかったからです。

ポルシェの名に名誉を与えた

国際レース

博士が名誉ある称号を手に入れたきっかけは、タルガ・フローリオでの勝利でした。そう、現在も人気モデルである〈911 タルガ〉の由来となった伝説的なレースです。

タルガ・フローリオは、1906年から1977年にかけてイタリア・シチリア島で開催された国際的スポーツカーレース大会で、荒れた山岳路と標高差が1,100mもある公道を走る過酷なレースとして人気を博しました。

1922年に博士は自身が開発したアウストロ・ダイムラー社の新小型スポーツカー〈ザッシャ〉でタルガ・フローリオに参戦し、当時1,100ccクラスで優勝しました。

その後〈ザッシャ〉は国際的レースに51回出場して、内43回優勝を果たし、圧倒的な強さを顕示しましたが、たった一度のレース中の事故を機に、経営陣は〈ザッシャ〉もろともポルシェ博士を見放したのです。これはポルシェのコンパクト・スポーツカーにとって初めての挫折となりました。

しかし、翌年、モータースポーツへの深い理解があったダイムラー・モトーレン社へと移ったポルシェ博士は、入社早々、新型レーシングカーの改良に当たりました。そして排気量2,000ccの〈メルセデス・コンプレッサー〉レーシングカーでタルガ・フローリオへの再戦を果たします。

〈メルセデス・コンプレッサー〉は1924年開催のレースに出場し、イタリア・アルファロメオ社と死闘を繰り広げ、優勝を勝ち取りました。また、全長432kmのコースを6時間32分37秒4で走破してレース史上新記録を打ち立てたことで、設計者であるポルシェ博士の名はいよいよヨーロッパ中に知れ渡ったのです。

凱旋帰国後はダイムラー・モトーレン社のあるシュトゥットガルト市から、歓迎会に招待されました。そして、シュトゥットガルト大学からは、現在の社名にも入っている「名誉工学博士」号をついに授かったのでした。

ポルシェ博士の三つの夢と

モンスターマシン

ポルシェ博士が、工学者としての使命を明確に意識し始めたのは1923年頃(48歳頃)だそうです。博士が掲げた「Drei Ideen」はよく「三つの夢」と日本語訳されますが、英語にすると「Three ideas」であり、ともすれば「三つの決意」と捉えてもよいでしょう。

その決意のひとつに、「技術的可能性の限界を極めたレーシングカーおよびスポーツカーの開発」がありました。その決意通り、〈ザッシャ〉など、博士の開発した車両は速さを極め、数々のレースで勝利を収めてきました。

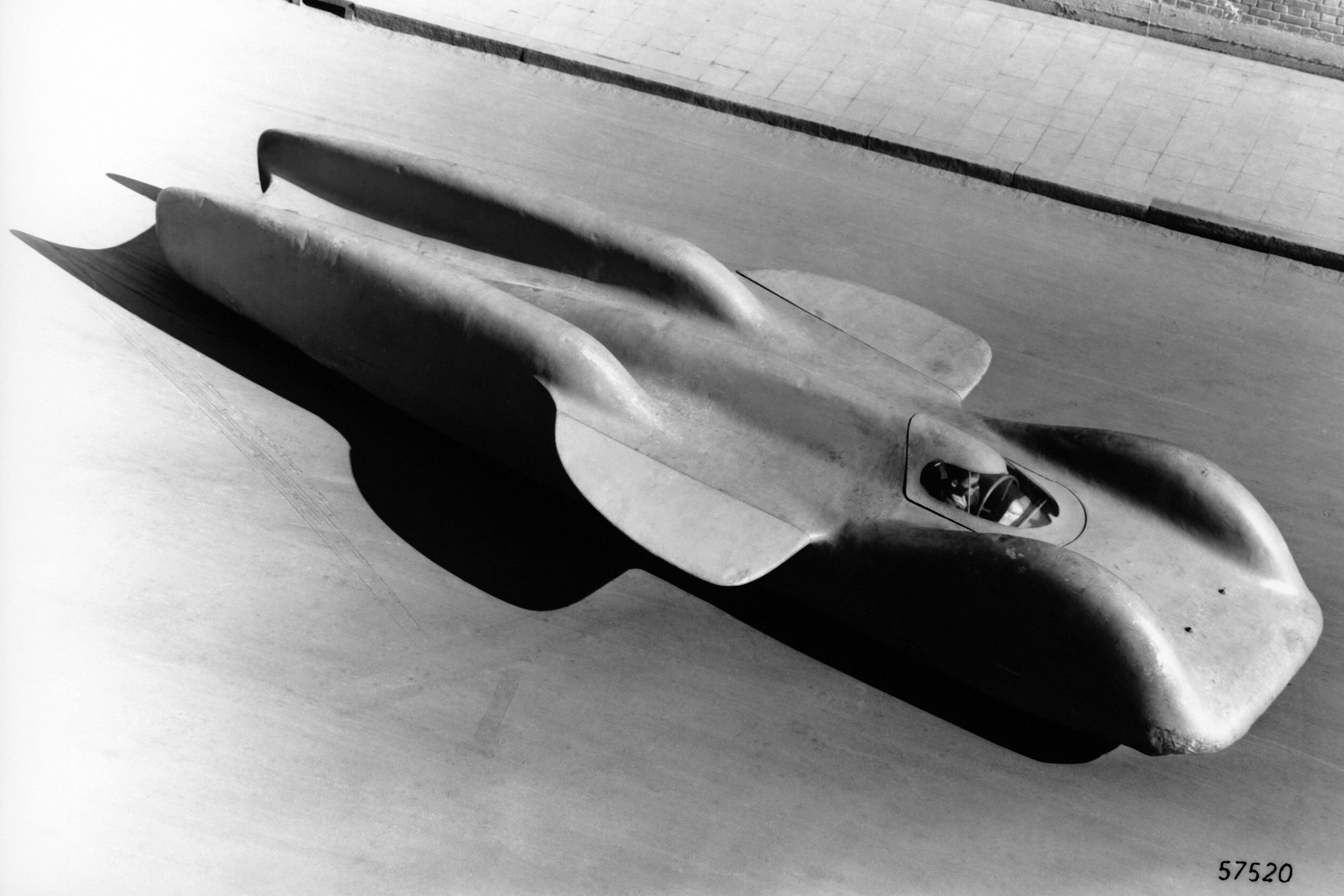

中でも決意の象徴的なものとして、1930年に独立したポルシェ事務所が、1937年からダイムラー・ベンツ社と顧問契約を交わして開発を試みたモンスターマシンが挙げられます。

〈ポルシェ・ダイムラー・スーパー・アウトモービル〉と名付けられたそれは、なんと総重量2.8トン、全長8.5mにも及ぶ巨大な六輪車でした。そのエンジンはダイムラー・航空機用エンジンをベースとしたもので、排気量44,000cc、最高速度は驚異の700km/hに達すると計算されたようです。

現代においてF1マシンで記録した史上最高速度が372km/h*なので、その約2倍のスピードです。

*2005年イタリアGP、マクラーレン〈MP4-20〉ファン-パブロ・モントーヤがドライブ

ただし、ポルシェ博士は、単に速度を極めようとしたのではありません。現代では自動運転車両が登場しましたが、当時の車両は当然ながら人が運転することが絶対的な前提条件です。

全六輪にかかる油圧式フットブレーキを装備させたことから推察するに、限界値を引き上げながらもコントローラブルな状況下に置き、ドライバーが完璧に統制できることが工学者としての成功の条件であり、技術的な極みだったのでしょう。

結局は戦争が始まり、1940年に計画は頓挫してしまいますが、この計画が実現されていたとしたら……。我々の感じる速度の概念が、違うものになっていたのかもしれませんね。

その飽くなき情熱は、

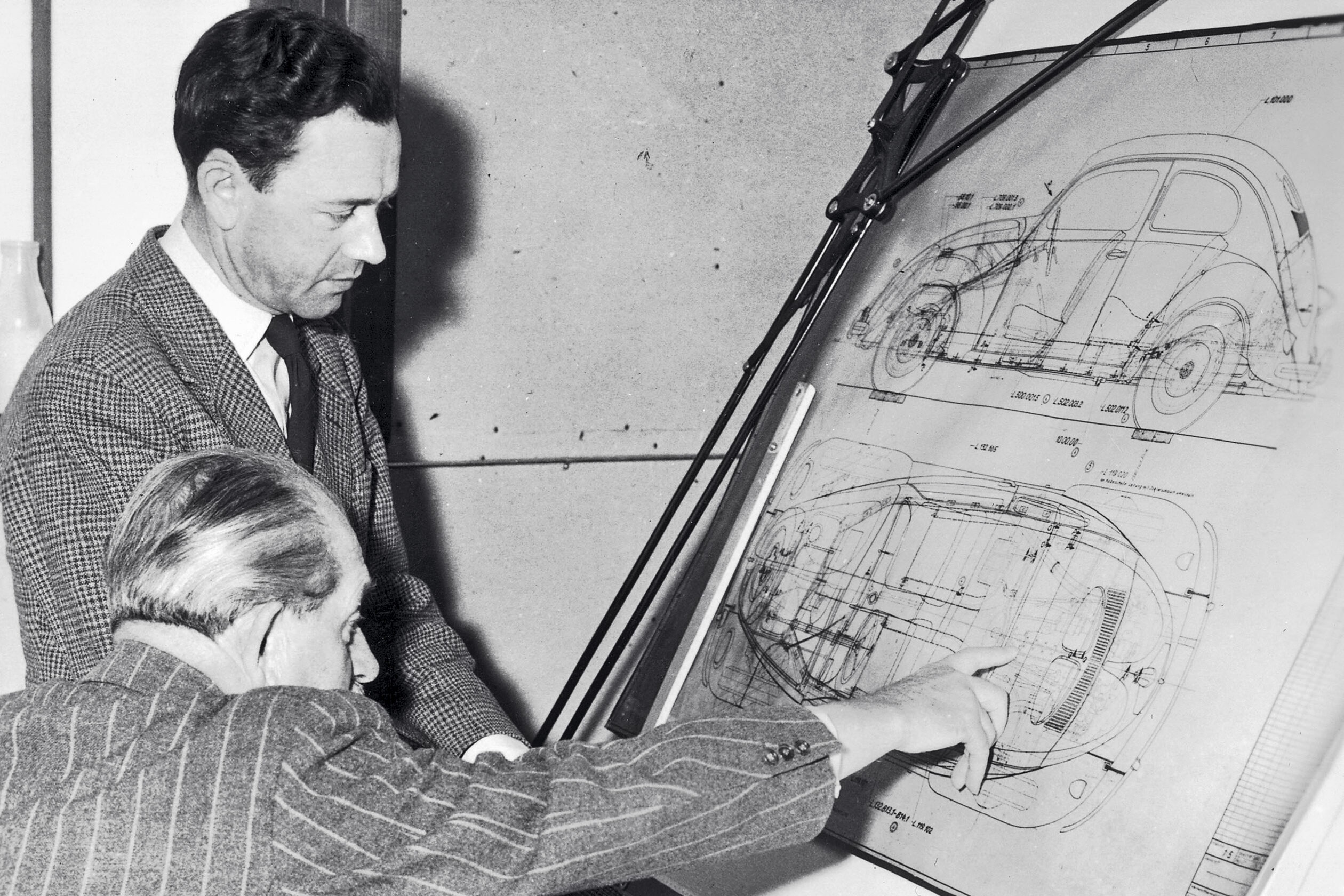

やがて息子フェリーへ

黎明期にあった自動車産業において、モータースポーツを通じて技術革新を起こし、自動車の可能性を拡大していったポルシェ博士。この時代のポルシェは、自社で製造開発から販売までを行う自動車製造会社ではなく、技術コンサルティング会社というポジションで、外部より委託されて設計や開発を行っていました。

その天才的で並外れた技術開発力により、各所からポルシェへのオファーが途切れることはありませんでした。若き日の博士を取材した当時の新聞記事に、このような記載がされていたそうです。

「その目の奥底には実現化を目指す技術上の夢が満ち溢れている」

記者は当時既に、その後の博士の、技術革新を追い続ける人生を見抜いていたようです。そしてポルシェ博士は、2000年に開催された「カー・エンジニア・オブ・ザ・センチュリー」において、20世紀最高の自動車設計者に認定されました。

稀代の天才工学者である博士の飽くなき挑戦心は、戦争という悲劇に巻き込まれながらも、息子フェリーに受け継がれ、その後、ポルシェは世界的に目覚ましい発展を遂げていきます。

次回の「フェリーが継承し現代に繋いだポルシェの遺伝子|黎明記#2」では、息子であるフェリー・ポルシェがモータースポーツと共に現代に紡いだ「ポルシェの遺伝子」についてお話しします。