2024年、 Porsche Team EBI (以下、チームEBI)は、ENEOS スーパー耐久シリーズ2024(以下、S耐)に参戦し、ST-Zクラス年間ランキング【3位】、そして第5戦の鈴鹿サーキットでは【クラス優勝】を果たしました。

応援いただいた皆さま、誠にありがとうございました。お客さまの多大なる応援によって、2024年度も無事にシーズンを戦い抜くことができました。

EBI GROUP では「ポルシェの真髄」に触れるべく、2012年よりレース活動を開始し、長きに渡り国内の最高峰シリーズに継続参戦しております。そしてお客さまがサーキットにお越しいただく機会を設け、モータースポーツの魅力と熱狂をお伝えして参りました。

しかし、ふとこんな疑問が浮かびませんか。なぜ、ディーラーグループが自動車メーカーのように、多大な時間とリソースを投入してまで、レース活動を続けてきたのだろうか、と。

そこで、このEBI DIGITAL STUDIOでは、まずは「なぜ EBI GROUP がレースに継続参戦するのか」、そして「なぜS耐を選んだのか」に迫っていきたいと思います。

Porsche Team EBIとは…

2012年、國際グループ内 Excellence Group がレーシングチームを立ち上げ、ポルシェカレラカップジャパンに参戦して以降、スーパーGTなど国内最高峰のシリーズに継続参戦。

2024年は、「ENEOS スーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE」のST-Zクラスに、〈Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport〉で挑んだ。ドライバーには山野直也、北園将太に加えて、久保凜太郎、岩澤優吾の2名を新たに起用。レースメカニックには、例年同様 EBI GROUP の各ポルシェセンターから選ばれしテクニシャンの精鋭が参戦。

「スーパー耐久シリーズ」とは

2012年にチームEBIの前身となるレーシングチームが発足して以降、公式な耐久レースへは、2021年に初めてS耐のST-Zクラスに参戦したことを皮切りに、2024年までの4シーズンに渡って、年間シリーズを戦い抜いてきました。

スーパー耐久シリーズは、日本国内で開催される最高峰の耐久レースで、多彩な車種が参加し、プロとアマチュアが組んだチームが一丸となって競い合います。長時間に及ぶ過酷なレースを通じ、マシンとチームの総合力が試され、観客に熱狂と感動をもたらす人気のモータースポーツです。

3月末のスポーツランドSUGOでの公式テストを皮切りに、11月中旬まで日本各地にあるサーキットで計7戦を戦い抜き、シリーズチャンピオンを争います。レース時間は場所ごとに異なり、3時間〜24時間まで様々な設定があります。

そもそも、自動車産業において昔からモータースポーツは、新型車をPRする絶好の場であり、新技術実験の場であり、そして車両の耐久テストの場でもありました。

「耐久レース」はその名の通り、車の瞬間的な速さだけではなく、耐久性、安全性、ともすればメーカーの信頼性自体も判断されるレースであり、長時間にわたって車を全開状態で走らせる特殊な環境です。人も車も極限まで追い込まれる過酷なレースですが、観客にとっては、過酷であればあるほど闘志が湧き上がります。

また耐久レースが、想定外のドラマチックな展開も巻き起こる、魅力溢れるレースであることは間違いないでしょう。

それゆえに「ル・マン24時間レース」や「タルガ・フローリオ」などの世界を代表する耐久レースで起きるドラマは、見るものの心を打ち、自動車史の1ページに刻み込まれ、語り継がれていくのです。

【S耐の魅力1】

全クラスが混在する激戦レース

S耐のレースは排気量や車両規定などにより、8つのクラス※に分かれていますが、いざレースが始まると全クラス56台※が一斉にコースを走ります。 (※2024年開催において)

つまり、1500cc未満のコンパクトスポーツカー同士の激戦を横目に、GT3グレードのスーパーカーが相当なスピード差で抜き去る、という場面が当たり前に発生するため、コース上は非常に危険でアグレッシブな状態が続きます。

また、ドライバーにおいても、必ず一人以上のアマチュアドライバー(Aドライバー)がチームに加わり、プロドライバーと交代しながらレースに臨みます。チームEBIではAドライバー枠として、ポルシェスタジオ銀座に所属し、普段は店舗でお客さま対応をする、ポルシェプロの北園将太を起用しています。

北園自身は、EVカートの世界選手権に日本代表として参戦するなど、大舞台での経験もあり、このS耐ではプロドライバーに揉まれながらも、持ち味のドライビングセンスを遺憾なく発揮しています。

しかし、アマチュアドライバーは大会規定に少しでもそぐわない場合、ピット作業を10秒間ストップする大幅なペナルティ(レース中1回のみ)が課されます。北園は年齢により10秒のペナルティが発生しますが、そのドライビングスキルとチーム力で挽回できるとの判断から、Aドライバー起用となりました。

【S耐の魅力2】

市販車ベースの車での勝負

一般的に自動車レースには大きく分けて2種類のジャンルがあります。フォーミュラーカーやプロトタイプカーと呼ばれる、サーキット専用にゼロから設計された車で争うレースと、市販車をベースにしたツーリングカーと呼ばれる車によるレースです。

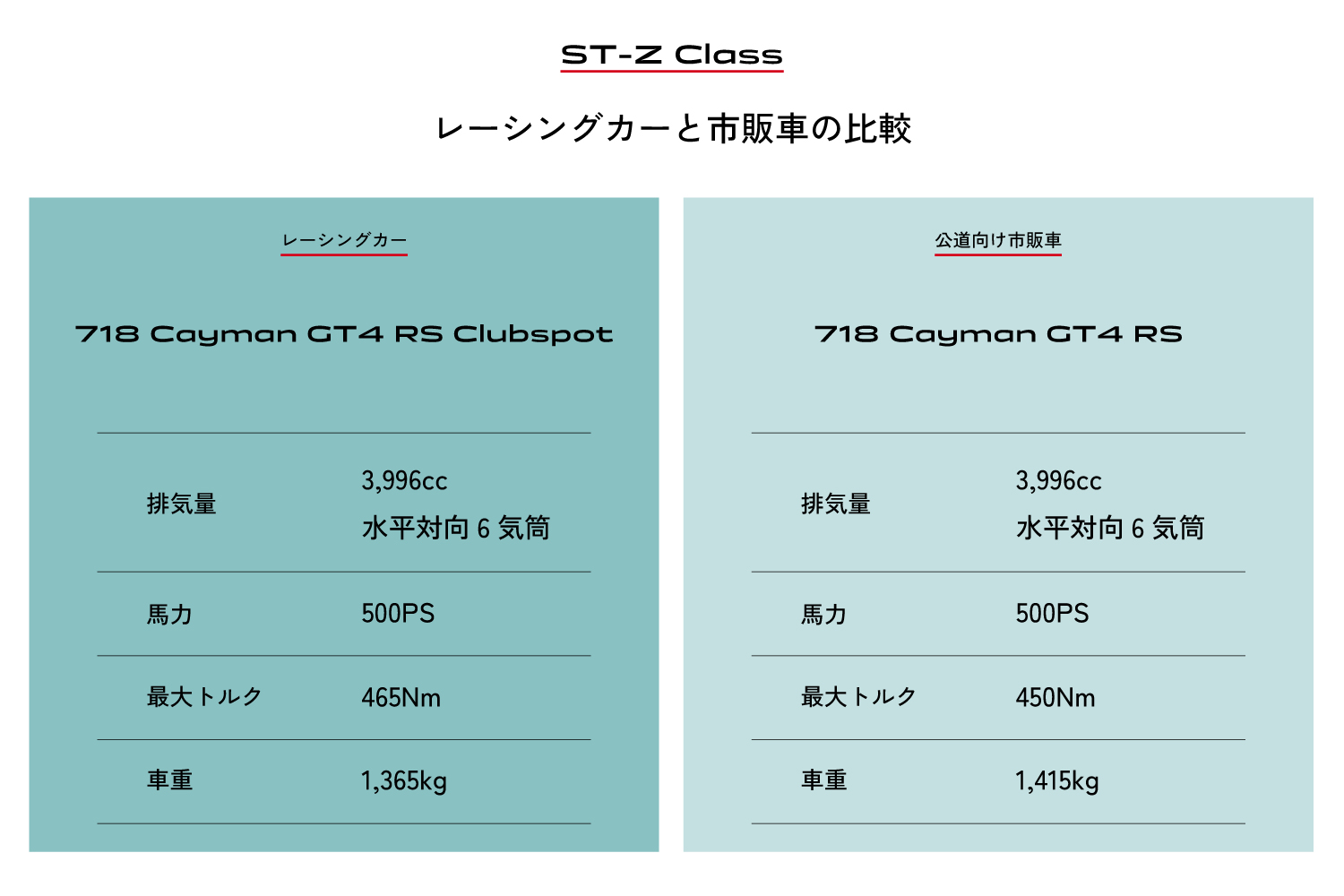

S耐は後者にあたり、チームEBIは〈Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport〉を2024年のツーリングカーレース参戦のためにチョイスしました。純然たるレーシングカーであるため、実際の操縦性はかなりシビアですが、実は性能自体は市販モデルである〈718 Cayman GT4 RS〉とほぼ変わらないのです。

それどころか、エンジンやトランスミッション、内装部品などにいたるまで、市販モデルと全く同じパーツがそのまま使われている箇所が多いことに驚きます。(特にGT4カテゴリーの場合)

逆を言うと、ポルシェの市販車そのものが「レーシングカーに限りなく近い」ことがよく分かります。だからこそ歴代のポルシェオーナーたちは、本来のポテンシャルをサーキットで解放し、限界へと挑戦していくポルシェの姿に愛車を重ね合わせ、その勝負に熱狂してきたのでしょう。

過酷極まる耐久レースこそ

参戦の価値がある

EBI GROUP がレース活動の場として、近年S耐を選んでいるのは、このレースが「過酷な耐久レース」だからです。耐久レースは短くても3時間、最長で24時間という長い時間を、「全速力」でひたすら走り続けなければいけません。

ぜひドライバーの目線になって想像してみてください……。

多くの車がひしめき合う、日が落ちた暗闇のタイトコース。目の前のコーナーをクリアした直後、アクセルを床まで一気に“ベタ踏み”すると、500馬力近い大パワーが炸裂。

間髪入れずに、リアタイヤは路面に食らいつき、ゴム片を周囲に撒き散らしながら、カタパルトから弾き出されるようにマシンを一気にフル加速させていく。瞬間的にレッドゾーンまで跳ね上がっていくエンジン回転。すかさず今度は、時速250km/hオーバーから、ブレーキペダルに渾身の力を載せて、一気に床まで踏み切る。

燃料やドライバーも含めて約1.5tもある金属の塊を、250km/h超えから一気に急減速させるときの運動エネルギーは、想像を絶します。

フロントタイヤは地面に押し付けられてひしゃぎ、ブレーキディスクは真っ赤になるほど加熱し、その全エネルギーをシャーシ全体で受け止めます。街中ではせいぜい150℃前後までしか加熱しないブレーキディスクも、このフルブレーキング時にはなんと800℃以上まで上昇します。

車速がトップスピードまで乗ったホームストレートから、第1コーナーへ目掛けて飛び込むその一瞬に、ドライバーが「コンマ数秒」でもブレーキタイミングを誤れば、その先で待っているのは逃れられないクラッシュです。そして、これらをチェッカーフラッグが振られるまで何時間もの間、集中力を切らすことなく正確に、何度も何度も繰り返すのです……。

聞いているだけで、息が詰まりませんか。

いかに耐久レースが、機械にとっても人間にとっても過酷極まるものであり、極限状態まで追いつめられていく壮絶な戦いだということが、お分かりいただけると思います。

レーシングコックピット内は

“常軌を逸した世界”

映画「Le Mans’66」で、その壮絶なスピードの世界を垣間見れるワンシーンがあります。当時アメリカ最大級を誇る自動車企業の会長が、マッド・デイモン演じるキャロル・シェルビーのレーシングカーの助手席に同乗するシーンです。

最初こそ「出せ!」と指示するなど鷹揚に構えていたものの、発進と同時に全身に襲いかかる凄まじいGに、体は硬直。

レーシングカーで連れていかれた、「常軌を逸した世界」を助手席で味わった会長は言葉を失い、大企業オーナーとしての立場を忘れ、ただただ子どものように泣きじゃくるのです。平然と運転席に座るキャロル・シェルビーとのギャップがとても印象的です。

プロの操縦するレーシングカーが、一般人にとっては「常軌を逸した世界」だというのが、とても分かりやすく映像化されています。物語序盤では、キャロル・シェルビーが愛車〈ポルシェ356スピードスター〉で激走するシーンも必見です。

凄まじいGのように

レースメカニックにかかる重圧

耐久レースというのは、そんな「常軌を逸した世界」が数時間〜24時間にわたって、ひたすら降り注ぐ、想像を絶するような環境なのです。また、それはピットで作業を受け持つチームメンバーも同様です。

レースメカニックたちは、物理的なGこそ体感しないものの、常にマシンの「究極的な完成度」を求められるため、双肩にかかる精神的な重圧と緊張は計り知れません。だからこそ、真夜中でもピットの空気は常に張り詰めています。

万が一、ブレーキ交換時にメカニックが眠い目をこすりながら、ブレーキキャリパーを留めるボルトを締め損ねたことに気づかずに、ドライバーが全力でブレーキを踏んでしまったら……。最悪の場合、走行中にブレーキは破損し、甚大な事故に繋がるでしょう。

最後まで言い訳が効かない耐久レースの世界では、どんな過酷な状況でも、完璧に仕事をやり切る「諦めない人間力」が磨かれ、栄光を勝ち取るための「チームの絆」が問われるのです。

だからこそ EBI GROUP は、社員たちの鍛錬の場として、敢えて過酷な耐久レースを選んだのです。それは言い換えれば、レースの現場で磨かれた技術と精神力が、各ポルシェセンターで提供するカスタマーサービスの向上に、間違いなく還元されると信じているからなのです。

実際にレースに参戦しているテクニシャンは語ります。

我々が行っているのは、どんなトラブルの最中でも、針の穴を通すような正確な作業を、至極限られた時間内にチームで成功させることなのです。そこで培われた技術力とノウハウは、お客さまの車の整備に驚くほど活かされています。

次回の後編では、チームEBIが勝利の先に描くビジョンを探るべく、引き続きS耐を舞台に読み解いていきます。

Words:Tatsuhiko Kanno / Yuki Kobayashi

Photographs:Yukihito Onishi / Etsuko Murakami / Porsche AG